Di Elisabetta Tramonto Da “Valori” N°53 Ottobre 2007

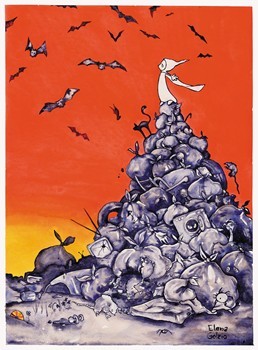

AAA cercasi un po’ di senso critico per stilare un nuovo elenco dei buoni e dei cattivi nel mondo dell’industria e della finanza. Mc Donald’s, Nike, Adidas, Nestlè, Coca Cola. La top ten delle multinazionali da boicottare è sempre la stessa da almeno dieci anni. I siti internet di organizzazioni contestatrici riportano spesso informazioni vecchie, dati imprecisi e non aggiornati per motivare le ,campagne no logo. E se nel frattempo fosse cambiato qualcosa? Andando a cerare informazioni più recenti potremmo scoprire, magari, che quelli che abbiamo sempre considerato i grandi cattivi dell’economia globalizzata, hanno fatto qualcosa di buono.

Oppure potremmo trovare ulteriori conferme, aggiungendo alla nostra lista nuovi e ancor più gravi danni provocati dai giganti della marca. O magari potremmo accorgerci che oggi c’è anche chi si comporta peggio di Nike, o Coca Cola. Aziende che non sono nel mirino delle campagne di protesta o che, peggio ancora, sono sempre state considerate impeccabili e possono, quindi, agire indisturbate. E’ il caso di Volkswagen da sempre vista come un modello di responsabilità sociale d’impresa, per le ottime relazioni con le parti sociali, le condizioni di lavoro invidiabili, l’impegno a tutela dell’ambiente. Peccato che siano saltate fuori tangenti pagate a sindacalisti per comprare il loro consenso e diversi casi di corruzione tra i manager dell’azienda. O la casa di moda Armani certificata SA8000, denunciata dalla campagna Abiti Puliti per le condizioni di lavoro disumane in alcune fabbriche in India.

Sotto pressione i grandi marchi voltano pagina.

“Non si può certo dire che multinazionali come Adidas o Mc Donald’s siano improvvisamente diventate degli stinchi di santo, ma hanno compiuto degli enormi passi in avanti”, commenta Cristina Davrerio responsabile della ricerca in Italia per l’agenzia di rating etico Vigeo. Mancanza di trasparenza, violazione dei diritti umani nei luoghi di lavoro e alto impatto ambientale. Si possono raggruppare attorno a questi tre punti le principali accuse ai grandi marchi. “Grazie alle pressioni di Ong, gruppi di investitori, campagne di contestazione, le aziende più esposte e più sotto i riflettori dell’opinione pubblica, hanno iniziato a dotarsi di codici etici e standard ambientali, ad ammettere violazioni e ad adottare politiche di trasparenza. Le controversie restano, ma essere diventate più trasparenti ha reso possibile verificare con mano che cosa accade al loro interno e se vengano mantenute le promesse fatte”, conclude Cristina Daverio. Un’inversione di rotta, quindi, non certo spinta da un improvviso spirito samaritano, ma dalla volontà di restituire al proprio marchio quella reputazione tanto preziosa persa sotto il tiro incrociato delle campagne di denuncia. Le grandi imprese oggi attribuiscono al consenso dell’opinione pubblica una tale importanza da arrivare a compiere azioni che possono apparire assurde. E’ il caso di Wal Mart, il colosso statunitense del commercio al dettaglio, che si è messa a spiare una congregazione di suore. La rivelazione è arrivata all’inizio di quest’anno da un ex dipendente del dipartimento di sicurezza dell’azienda, licenziato perché aveva preso la telefonata di un giornalista. Bruce Gabbare, in un’intervista pubblica lo scorso Aprile dal Wall Street Journal, ha rivelato che la comunità delle suore benedettine di Boerne, in Texas, era inserita nella lista di Wal Mart delle organizzazioni pericolose. Il dipartimento di sicurezza dell’azienda, le teneva sotto stretta sorveglianza raccogliendo informazioni, dati elettronici, registrazioni audio-video e ogni tipo di comunicazione riguardante le religiose. Il motivo di tanta preoccupazione? Semplice: le suore avrebbero presentato una mozione insieme al Centro Interreligioso sulla Responsabilità Sociale (Iccr) al successivo meeting aziendale di Wal Mart. E non è tutto. La catena americana l’anno scorso ha anche assunto una ex suora, Harruet Hentges, come responsabile della politica ambientale e di responsabilità sociale dell’impresa. “E’ la dimostrazione di quanto prendiamo sul serio il problema. Chi meglio di una religiosa può assolvere a un simile compito?”, ha replicato ai giornalisti la portavoce dell’azienda, Sarah Clark. Non sempre, però, le multinazionali scelgono queste strade.

Le buone azioni dei vecchi cattivi.

Prendiamo ad esempio Adidas, insieme a Nike ai primi posti della lista dei marchi da boicottare nel mondo dell’abbigliamento e delle calzature sportive. E’ già da quattro anni che l’agenzia di rating etico Ethibel, oggi acquistata da Vigeo, ha promosso l’azienda sportiva tedesca nell’elenco dei buoni. Dal 2001 Adidas impone ai propri fornitori il rispetto di codici etici basati sullo standard dell’Ilo (l’Organizzazione Internazionale del Lavoro) e monitora costantemente gli stabilimenti. 839 i controlli effettuati il primo anno, 32 i contatti rescissi con fornitori in Cina, Taiwan, Tailandia, Honduras, Messico, Turchia e Bulgaria, che avevano violato i codici etici. Per ridurre l’impatto ambientale ha eliminato molte sostanze nocive dai processi produttivi, tra cui il Pvc. Diversi fornitori hanno anche ottenuto certificazioni ambientali. Ma i punti oscuri non mancano. Nelle regole stabilite per la tutela dei lavoratori, ad esempio, è stato fissato a 60 ore il limite di lavoro settimanale, con 24 ore di riposo. Meglio di niente, viene da pensare. Ma sono sempre 12 ore di lavoro al giorno. Nonostante il dialogo avviato e la massima trasparenza dimostrata verso le Ong, non con tutte Adidas ha mantenuto buoni rapporti. Porte chiuse ad esempio a Clean Clothes Compaign. E sono molte le contese aperte in molti paesi dove sono state situate le fabbriche produttive, ma la maggior parte incentrate sulle condizioni di lavoro negli stabilimenti. Il marchio Gap rientra a tutti gli effetti nella lista degli storici cattivi. Il copione è sempre lo stesso: abiti prodotti in 3000 stabilimenti situati in paesi a basso costo della manodopera, sfruttamento dei lavoratori, bambini in fabbrica, insomma condizioni di lavoro disumane e nessun rispetto per i diritti umani. Nel 2003 Gap ha dovuto pagare 20 milioni di dollari per chiudere una class action lanciata da un gruppo di operai del Saipan, nell’arcipelago delle Marianne nell’Oceano Pacifico. Le accuse? Le solite: troppe ore di lavoro, sottopagate, in condizioni disumane, fino a politiche di aborto forzato per le dipendenti. Ma è proprio in quel periodo che è cominciata la svolta del marchio californiano, che ha iniziato ad applicare un programma di monitoraggio dei fornitori e dei loro standard di lavoro (vengono incoraggiati ad aderire agli standard SA8000). Dal 2003, ogni anno, l’azienda pubblica i risultati dei controlli nelle fabbriche, effettuati con la supervisione di organi esterni come le organizzazioni per la tutela dei diritti umani Vertice e Social Accountability International, che nel 1997 ha lanciato gli standard SA8000. Nel 2003, ad esempio, è stato monitorato il 94% dei fornitori e in 136 casi sono stati rescissi i contratti di fornitura. E così ogni anno successivo. Anche per Gap le denunce non sono sparite del tutto. Risale all’anno scorso la notizia dei lavoratori di una fabbrica in Giordania dove bambini e adulti lavoravano per 109 ore alla settimana, senza essere pagati per sei mesi. Le accuse contro Coca Cola piovono da ogni dove. Violazione dei diritti dei lavoratori, spreco di acqua potabile, soprattutto in paesi dove scarseggia, incentivazione dell’obesità infantile. L’azienda sta cercando di tamponare tutti e tre i fronti. E’ stato recentemente siglato una ccordo con il WWF, con cui Coca Cola si impegna ad utilizzare in maniera più responsabile l’acqua. Negli ultimi cinque anni, afferma la compagnia, a fronte di un incremento delle vendite del 14,6%, il consumo di acqua è sceso del 5,6% e l’efficienza del suo utilizzo è aumentata del 18,6%. E dal 2010, Coca Cola s’impegna a far si che tutta l’acqua che utilizza nella produzione sia scaricata a livelli di qualità tali da consentirne l’utilizzo in agricoltura e in acquacultura. Un utilizzo, sempre a detta dell’azienda, che oggi rappresenta l’85% dell’acqua impiegata. Ma l’accusa più pesante rivolta alla Coca Cola, arriva dalla Colombia, dove si susseguono dagli inizi degli anni ‘90 assassini di sindacalisti che lavoravano nelle fabbriche di imbottigliamento della multinazionale statunitense. Gli attivisti (vedi http://www.killercoke.org/) da anni accusano l’azienda di essere la causa di queste morti e di torture e maltrattamenti di operai. Per la prima volta quest’anno la Coca Cola ha permesso all’Ilo di effettuare monitoraggi nelle fabbriche colombiane e ha invitato la Ong a un confronto. Nella lotta all’obesità infantile, invece, Coca Cola, insieme ad altri dieci grandi produttori alimentari (Cadbury Adams, Campbell Soup, General Mills, Hershey, Kellogg, Kraft foods, Mars, Mc Donald’s, Pepsi e Unilever) si è impegnata a limitare la pubblicità di bevande e alimenti diretta ai minori di 12 anni. Tra le società che non hanno aderito all’iniziativa volontaria , vi sono Nestlè e Burger King.

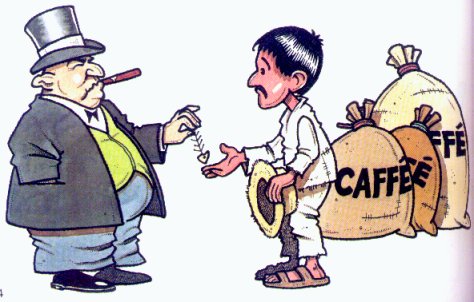

Trovare il lato “buono” di Nestlè è un’impresa più ardua. Il no alla lotta all’obesità infantile è forse il minore dei problemi dell’azienda, che negli anni ha collezionato le accuse più disparate. Solo per citare le più recenti, nel Luglio 2005 l’International Labor Rights Fund ha denunciato negli Stati Uniti tre compagnie che importano cacao dalle coltivazioni della costa d’Avorio, accusandole di un traffico di bambini, torture e lavoro forzato. Le tre società sono Nestlè, Archer Daniels Midland /ADM) e Cargill. Il rapporto parla di 12000mila bambini ridotti in sto di schiavitù nelle piantagioni di cacao della Costa d’Avorio, 284000 quelli che usano il machete e 153000quelli che usano pesticidi senza protezione. Numerosi anche i casi di denuncia di violazione dei diritti dei lavoratori, in particolare in Colombia e nelle Filippine. Giudizi positivi, però, appaiono nei rapporti delle agenzie che attribuiscono valutazioni etiche alle imprese, sul fronte del coinvolgimento dei lavoratori e della tutela ambientale, ad esempio. Una vittoria del mondo ambientalista, Greenpeace in testa, è quella messa a segno con Apple. Quest’anno la compagnia di Steve Jobs ha siglato un impegno a rimuovere alcuni componenti tossici dai propri prodotti e ad aumentare le pratiche di riciclo, passando dal 9,5% dei prodotti venduti nel 2000 al 28% nel 2010, promettendo anche maggiore trasparenza e rapporti annuali. Greenpeace l’ha definita una “svolta fondamentale”, che testimonia “come sia possibile raggiungere grossi risultati attraverso la rete e la mobilitazione dal basso degli utenti”. Quelli elettronici e informatici sono tra i settori a più alto rischio di violazione dei diritti umani e di inquinamento ambientale. “La produzione è sbriciolata in una moltitudine di fasi e di fabbriche a cui viene affidata la realizzazione di singoli componenti. Gli stabilimenti sono tutti situati in paesi dove la tutela dei diritti umani è inesistente e sono talmente piccoli e numerosi che il monitoraggio delle condizioni di lavoro applicate in ciascuno è molto difficile”, spiega David Schilling dell’ICCR, il Centro Interreligioso sulla Responsabilità Sociale. Per questo da qualche anno le Ong locali e internazionali stanno prestando particolare attenzione a tale settore. Da pqrte dei grandi marchi poi arriva l’impegno ad applicare rigidi codici di condotta. Tre anni fa Cisco System, HP, Microsoft ed Intel hanno creato un gruppo di lavoro per redigere l’Electonics Industry Code of Conduct (EICC, http://www.eicc.info/), un insieme di regole a tutela dei lavoratori e dell’ambiente a cui oggi aderiscono le principali aziende del campo elettronico e informatico e i loro fornitori.

Un approccio nuovo.

Ad essere cambiato è proprio l’approccio alla responsabilità sociale, alla tutela dell’ambiente e dei diritti umani: «dieci anni fa non potevo neanche usare il termine “diritti umani” all’interno di un’azienda. Non mi avrebbero ascoltato. Oggi, invece, è una parola chiave nel vocabolario delle principali imprese», racconta Christopher Avery, direttore del Businnes & Human Rights Resource Centre (http://www.business-humanrights.org/), un’organizzazione no profit indipendente che collabora con Amnesty International nella tutela dei diritti umani. «Dieci anni fa si pensava solo all’industria estrattiva e all’abbigliamento e solo ai paesi in via di sviluppo. Oggi invece è chiaro come il problema coinvolga tutte le imprese in tutti i settori ein tutti i paesi. Discriminazioni di ogni tipo, diritti dei lavoratori, salute e sicurezza, accesso ai medicinali fondamentali, inquinamento, povertà». Sono sempre più numerose le aziende impegnate a garantire il rispetto dei diritti umani. «Peccato però che molte siano più brave a sottoscrivere politiche per il rispetto dei diritti che a metterle in pratica e a farle applicare dai loro dipendenti». Christopher Avery porta un esempio: «Mi è capitato più di una volta di chiedere a qualche azienda che pubblicizzava a gran voce la sua adesione alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, una copia della loro politica in tal senso. E, in risposta, non trovare nessuno che sapesse di che si stesse parlando». Le denunce di abusi non sono certo terminate, anzi. Tra Europa e Stati Uniti però c’è una grande differenza nella risposta alle violazioni. Se circa il 75% delle imprese europee che producono in stati ad alto rischio hanno una politica di tutela dei diritti dei lavoratori, la percentuale scende a meno del 40% negli USA e a circa il 15% in Asia. Sono i dati rilevati dall’ultimo rapporto sulla responsabilità sociale e ambientale realizzato dall’agenzia di rating etico Eris. Molto migliori i dati sulla riduzione dell’impatto ambientale, con le imprese europee e giapponesi in prima linea. I primi della classe sono proprio Europa e Giappone dove oltre il 90% delle grandi imprese ha sviluppato politiche di tutela dell’ambiente, contro il 75% di quelle australiane e neozelandesi, il 67% delle statunitensi e , a enorme distanza, il 15% di Asia e Giappone. Le campagne di contestazione contro le multinazionali sembrano, quindi, avere dato risultati notevoli. I grandi marchi hanno capito che scendere a patti è meglio, anche se spesso più cpstoso. Il World Resources Institute (WRI, http://www.wri.org/) lo ha dimostrato nelle società del settore minerario pubblicando un rapporto (disponibile a: http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf) in cui dimostra, con tanto di dati economici, come convenga ottenere il consenso informato libero e preventivo da parte delle popolazioni locali, prima di cominciare a scavare